「車中泊カスタムを始めたいけど、電動工具を使う場所がない…」 「マンション住まいだから、大きな音を出す作業は無理かな…」

そう思っていませんか?車中泊DIYに挑戦したいけれど、作業スペースがないという悩みは、多くの方が抱える現実的な課題だと思います。僕も、自宅で作業できる環境がなければ、このブログを始めることは難しかったかもしれません。

この記事では、僕自身のDIY経験を交えながら、自宅で作業する場合の工夫から、作業場所がない場合の選択肢まで、具体的な解決策を紹介します。この記事は、あくまで「こういう方法がありますよ」という紹介ベースです。あなたの住環境や目的に合わせて、最適な車中泊DIYの作業場所を見つけるヒントとしてご活用ください。

自宅での車中泊DIY作業場所づくり

自宅に作業スペースがある場合でも、騒音や粉じん対策など、いくつかの注意点があります。

筆者の自宅環境の前提

僕たちの住まいは一戸建てで、比較的広い駐車場があるので、そこでDIY作業を行っています。四方を道路、マンションの駐車場、自宅、隣の家の駐車場に囲まれていますが、住宅地の割には家が密集しているわけではないので、作業スペースとしては十分に余裕がありました。

近隣の方々とは良好な関係を築けていたので、作業を始める前に「電動工具を使うので、しばらく音が出ます」と一言お断りを入れておきました。幸い、皆さん快く承諾してくださり、作業の進捗を気にかけに来てくれたりもしました。お陰で、一度もお叱りを受けることなく、無事にカスタムを終えることができたのは本当に幸運だったと思います。

作業環境の整え方

自宅で作業する際は、ご近所への配慮が不可欠です。僕たちが全部出来ていたとも思っていませんが、ある程度、準備についての知識は必要かと思います。

- 養生: 塗料や粉じんが飛び散らないよう、床や壁を養生シートで覆う

- 防音: 防音シートや防音ボックスを設置し、音漏れを最小限に抑える

- 防塵: 集じん機や掃除機でこまめに粉じんを吸い取る

- 照明: 作業時間を確保するために、夜間でも使える作業灯を準備する

- 延長コード: 電動工具のコードの取り回しを考え、延長コードを適切に配置する

チェックリスト

- 騒音の出る作業は日中の短時間に集中させる

- 塗料や接着剤を室内で使う際は換気対策を万全に

- 作業スペースの床に養生シートを敷く

- 電動工具を使う際は保護メガネを着用する

筆者の実体験メモ

僕も最初は作業場所の確保に不安がありましたが、近所への事前の声かけと、作業時間帯を意識することで、大きなトラブルなく作業を進められました。特に、木材カットの際は粉じんが大量に出るので、掃除の手間を考えて養生は念入りに行ったり、粉塵が飛ぶ方向を考えて作業をするのがおすすめです。

自宅で作業できない場合の選択肢

マンションや住宅密集地にお住まいで、自宅でのDIYが難しい方も多いと思います。そんな場合でも、諦める必要はありません。

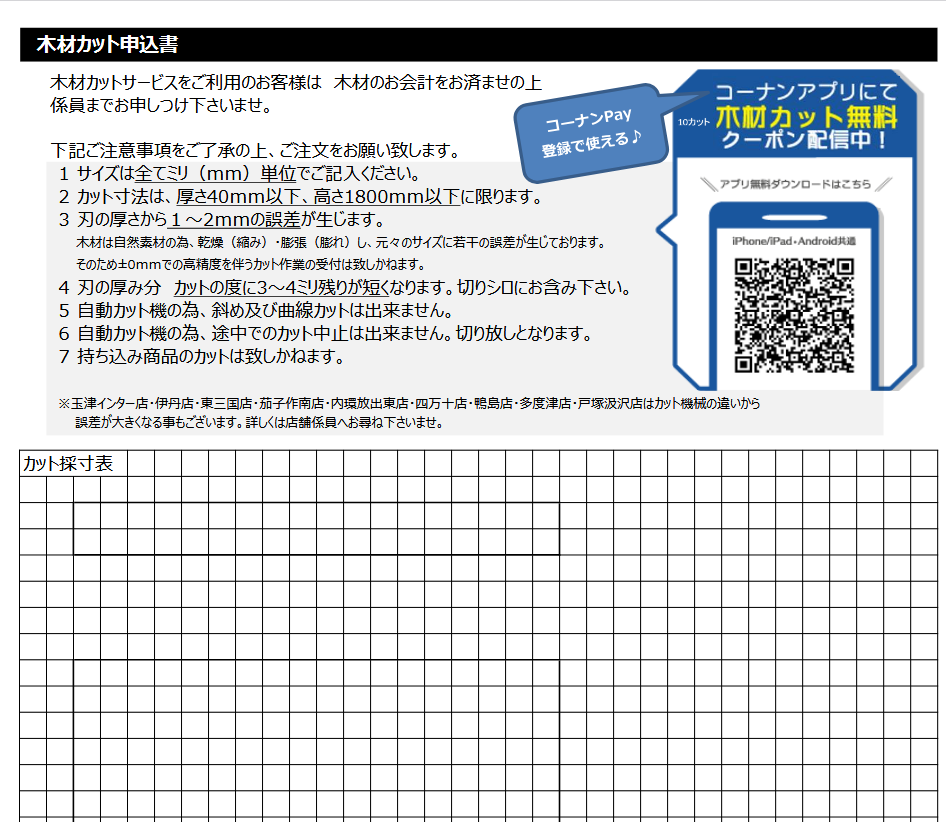

ホームセンターの木材カットサービス

多くのホームセンターでは、購入した木材を希望のサイズにカットしてくれるサービスがあります。自宅での作業は微調整だけに絞り、大きな木材カットはこのサービスを有効活用すると、騒音や粉じんの問題を解決できます。

工作室の活用ポイント

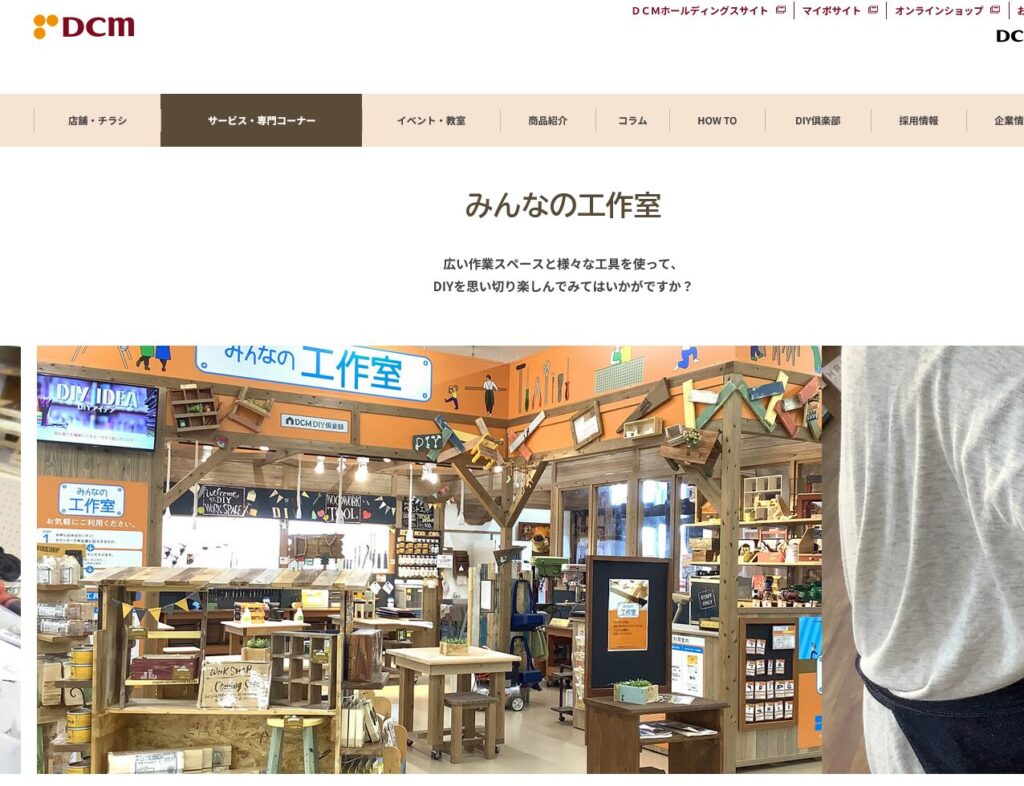

一部のホームセンターには、工具を借りてその場で木材加工ができる「工作室」が設置されています。高額な電動工具を購入する手間が省けるので、経済的にもお得です。利用条件はホームセンターによって異なるため、事前に確認しておきましょう。

迷ったらここ!DIY作業スペースがない時のホームセンター選び方ガイド

迷ったらここ!DIY作業スペースがない時のホームセンター選び方ガイド

DIYレンタルスペース/スタジオの活用視点

最近では、DIY用のレンタルスペースや木工スタジオも増えています。

- 利用料金: 1時間単位で借りられる場所もあれば、月額会員制のところもあります。

- 工具: 専門的な工具が揃っているので、自分で購入する必要がありません。

- 搬入: 搬入動線や、車を横付けできるかどうかも重要なチェックポイントです。

チェックリスト

- ホームセンターのカットサービス・工作室の利用条件を確認

- 必要な工具をレンタルスペースに備え付けてあるか確認

- 自宅から作業場所までの搬送計画を立てる

- 安全装備(保護メガネなど)を自分で持参する必要がないか確認

筆者の実体験メモ

僕の家の近くにあるホームセンター「コーナン」にも工作室がありましたが、購入した材料しか持ち込めないルールだったので、あまり利用しませんでした。(・・・近所のコーナンは木材のラインナップが少なかったので・・・)自宅で作業できない場合は、まず近所のホームセンターやレンタルスペースを探して、利用条件をしっかり確認することをおすすめします。

近隣配慮と安全配慮

DIYを楽しく進めるためには、近隣の方々への配慮と安全対策が不可欠です。

近隣コミュニケーション

事前に「いつ頃から、どのくらいの音が出る作業をするか」を伝えておくことで、ご近所トラブルを防げます。作業時間も、早朝や深夜を避け、皆さんが活動している日中に行うのが良いでしょう。

騒音/粉じん配慮

電動工具は大きな音が出るため、使用する時間帯を限定しましょう。また、集じん機や掃除機で粉じんをこまめに吸い取り、養生シートで作業場所を囲むだけでも、近隣への影響をかなり減らせます。木材をカットする際は、マスクや保護メガネなどの保護具を必ず着用してください。

火気・電源の取り扱い

延長コードや電源ドラムを使用する際は、容量を確認し、タコ足配線は避けましょう。作業中にブレーカーが落ちてしまうこともあります。雨の日の屋外作業は感電の危険があるので、絶対にやめましょう。

注意点

- 作業時間帯の厳守(平日・土日のお昼など)

- 電動工具は短時間の使用に留める

- 木材・資材は通路や共有スペースに置かない

- 作業後の清掃を念入りに行う

- ブレーカー落ちの対策として、電力消費の大きい工具は同時に使わない

筆者の実体験メモ

僕もDIYの初期は、何の防護具もつけずに作業していました。ですが、木くずが目に入りそうになったり、木材の破片が飛んできたりして危険な目に遭ったことがあります。必ず保護メガネやマスクを着用して、安全第一で作業を進めてください。

資材の置き場所と廃材処理の基本

DIYでは、材料の置き場所と、作業後の廃材処理も重要な課題です。

資材保管の考え方

木材は湿気を含むと反ったり歪んだりするため、雨が当たらない場所で保管することが重要です。車内に保管する場合は、窓を開けて換気したり、除湿剤を置くなどの対策をとりましょう。

端材・養生材・廃材の扱い

作業で出た端材や廃材は、必ず地域のルールに従って処分しましょう。可燃ごみに出せるサイズに小さくカットしたり、リサイクルセンターに持ち込んだりする必要があります。

搬送と一時保管

木材などの大きな資材を運ぶ際は、車内でしっかりと固定(ラッシング)し、運転中に荷崩れしないように注意が必要です。車内の一時保管も、運転の邪魔にならないように工夫しましょう。

チェックリスト

- 廃材は自治体のルールに従って分別・処分

- 大きな木材は燃えるゴミに出せるサイズにカット

- 資材の保管場所は風通しの良い、湿気の少ない場所を選ぶ

- 作業後の掃除は近隣への配慮を忘れずに

筆者の実体験メモ

木材カットの際に出る小さな端材や木くずが、予想以上に大量に出ます。床の養生をしていても、思わぬところに飛んでいくので、作業後の清掃は時間をかけて丁寧に行うのがおすすめです。廃材は自治体のルールに従って処分しましたが、ゴミ袋3つ分くらい出たこともありました。 廃棄区分・持込可否は自治体HPをご確認ください。

よくある質問(Q&A)

Q1:集合住宅で音を抑えたい時の一般的な工夫は?

A1:電動工具を使う時間を日中に限定したり、厚手の毛布や防音シートで作業場所を囲むといった方法があります。また、電動ノコギリの代わりに、ホームセンターの木材カットサービスを積極的に利用すると、大きな音を出す作業を大幅に減らすことができます。

Q2:工具を買わずに済ませたいときの方法は?

A2:高額な電動工具をすべて揃える必要はありません。多くのホームセンターでは、加工室で工具を無料で貸し出していたり、有料で木材をカットしてくれるサービスがあります。まずは、こうしたサービスを利用して、簡単なDIYから始めるのがおすすめです。

Q3:作業日程の組み立て方(小さく始める考え方)

A3:最初からすべてを完璧にやろうとせず、まずは「ベッドの土台作りだけ」など、小さな目標を設定しましょう。作業がスムーズに進まないこともあるので、日程に余裕を持たせて、楽しみながら進めることが大切です。

まとめ

今回は、車中泊DIYの作業場所について、自宅で作業する環境から、作業スペースがない場合の解決策まで、様々な選択肢を紹介しました。

DIYの作業場所は、完璧な環境でなくても大丈夫です。ご自身の住環境や予算に合わせて、無理のない方法を選ぶことが大切です。

この記事を参考に、あなたの車中泊DIYが、より安全に、そして楽しく進むことを願っています。

併せて読みたい!

車中泊DIYに必要な工具まとめ|筆者の経験を踏まえ解説

車中泊DIYに必要な工具まとめ|筆者の経験を踏まえ解説

迷ったらここ!DIY作業スペースがない時のホームセンター選び方ガイド

迷ったらここ!DIY作業スペースがない時のホームセンター選び方ガイド  YOKOHAMA TA LIFE

YOKOHAMA TA LIFE